„Vergabeverfahren sind oft langwierig und werden immer komplexer“: Mit diesem Vorurteil wird regelmäßig der öffentliche Einkauf konfrontiert (s. Bundesregierung will Beschaffung für Bundeswehr beschleunigen (handelsblatt.com) ebenso: Peiting setzt bei Vergaben auf externe Hilfe durch Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (merkur.de), ebenso: Griesheim erprobt neues Vergabeverfahren für Kita (faz.net). Dabei sind es oft nicht die gesetzlichen Verfahrensfristen, die ein Vergabeverfahren langwierig erscheinen lassen, sondern eher der Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens.

„Vergabeverfahren sind oft langwierig und werden immer komplexer“: Mit diesem Vorurteil wird regelmäßig der öffentliche Einkauf konfrontiert (s. Bundesregierung will Beschaffung für Bundeswehr beschleunigen (handelsblatt.com) ebenso: Peiting setzt bei Vergaben auf externe Hilfe durch Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (merkur.de), ebenso: Griesheim erprobt neues Vergabeverfahren für Kita (faz.net). Dabei sind es oft nicht die gesetzlichen Verfahrensfristen, die ein Vergabeverfahren langwierig erscheinen lassen, sondern eher der Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens.

In der Tat verfügt das bestehende Vergaberecht über diverse Instrumente, um Vergabeverfahren tatsächlich und in der Praxis schneller und effektiver zu gestalten; maßgeblich ist die richtige Anwendung dieser.

Eine funktionierende Umsetzung von Beschleunigungsgedanken gewinnt besonders an Bedeutung in Krisensituationen. Die jüngsten Krisen haben gezeigt, welche Bedeutung dem Staat und dem öffentlichen Sektor in Krisenzeiten zukommt. Doch Staat und öffentlicher Sektor bewältigen Krisen nicht allein. Vielmehr erfordern Krisen auch enorme Kraftanstrengungen der Gesellschaft und der privaten Wirtschaft. Krisensituationen stellen den öffentlichen Einkauf als eine entscheidende Schnittstelle, an der Staat und private Wirtschaft und Märkte zusammenwirken und in Krisensituationen „funktionieren“ müssen.

Seien es:

- die Maßnahmen des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz – BwBBG (betreffend die Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr) anlässlich des Ukraine-Kriegs,

- weitere Maßnahmen anlässlich des Ukraine-Kriegs zur beschleunigten Beschaffung von neuem Bundeswehr-Gerät („Pistorius-Turbo“, Bundeswehr: Kommt der Pistorius-Turbo bei der Beschaffung? – ZDFheute)

- die Maßnahmen des LNG-Beschleunigungsgesetzes – LNGG (betreffend notwendige Infrastruktur für Einsatz von Flüssigerdgas) in der Energie-Krise,

- die Impfstoff- und Masken-Beschaffung in der Corona-Krise,

- oder der Erlass von Stoffpreisgleitklauseln im Bereich Bauen und Infrastruktur aufgrund volatiler Preis- und Lieferkettenentwicklungen.

Der folgende Beitrag skizziert – ausgehend von einem definierten „Krisen“-Begriff im Vergaberecht (A.) – wesentliche Ansprüche und Anforderungen an die öffentliche Beschaffung in Krisensituationen, insbesondere anhand von Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, (B.), zeigt im Anschluss anhand von Beispielen den Umgang von Gesetzgebung und Praxis der öffentlichen Beschaffung mit Krisensituationen (insbesondere anhand der Beispiels LNGG und BwBBG, (C.) und fasst besonders in Krisensituationen relevante vergaberechtliche Instrumente zusammen (D.).

A. Krise und vergaberechtlicher „Krisen“-Begriff

Um sich den Ansprüchen und Anforderungen an die öffentliche Beschaffung in Krisensituationen zu nähern, bedarf es einer Einordnung des „Krisen“-Begriffs.

Im Kontext der öffentlichen Beschaffung existiert sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene bereits seit 2009 ein definierter „Krisen“-Begriff. So ist „Krise“ nach Art. 1 Nr. 10 der Richtlinie 2009/81/EG vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit (Richtlinie 2009/81/EG) im Kontext des Sondervergaberechts für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit (vgl. auch § 4 Abs. 1 VSVgV):

„jede Situation in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland, in der ein Schadensereignis eingetreten ist, welches deutlich über die Ausmaße von Schadensereignissen des täglichen Lebens hinausgeht und dabei Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen erheblich gefährdet oder einschränkt, eine erhebliche Auswirkung auf Sachwerte hat oder lebensnotwendige Versorgungsmaßnahmen für die Bevölkerung erforderlich macht; eine Krise liegt auch vor, wenn das Eintreten eines solchen Schadensereignisses als unmittelbar bevorstehend angesehen wird; bewaffnete Konflikte und Kriege sind Krisen im Sinne dieser Richtlinie.“

Die im vorstehenden Zitat hervorgehobenen Merkmale einer Krise lassen sich zwar (zumindest teilweise) auch auf Bereiche außerhalb von Verteidigung und Sicherheit übertragen, außerhalb des Sondervergaberechts für die beiden vorgenannten Bereiche existieren jedoch keine konkreten Vergabevorschriften mit „Krisen“-Begriff.

Bereits an dieser Stelle ist allerdings festzuhalten, dass selbstverständlich auch außerhalb des Sondervergaberechts für Verteidigung und Sicherheit vergaberechtlichen Vorschriften und vor allem praktische Instrumente und Methoden bestehen, die in Krisensituationen eine besondere Bedeutung erlangen und besonderer Aufmerksamkeit in der praktischen Anwendung bedürfen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass Krisen regelmäßig dadurch gekennzeichnet sind, dass sie schnelle und wirksame Reaktionen erfordern. Schnelligkeit und Wirksamkeit von Reaktionen des Staates und der öffentlichen Hand hängen dabei maßgeblich auch von der öffentlichen Beschaffung von Waren, Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und den dort angewandten Instrumenten und Methoden ab. Beispielsweise kann die Wahl eines ungeeigneten, beispielsweise zu langsamen Vergabe- oder Beschaffungsprozesses gerade in Krisensituationen dazu beitragen, dass Schäden der oben definierten Art nicht (ausreichend) vermieden bzw. reduziert werden.

B. Ansprüche und Anforderungen an die öffentliche Beschaffung in Krisensituationen

Ansprüche und Anforderungen an die öffentliche Beschaffung steigen aktuell bereits grundsätzlich, aber in Krisensituationen im Besonderen.

In der Corona-Krise wurde deutlich, dass es sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene das Bedürfnis, wenn nicht sogar die Notwendigkeit gab, die öffentliche Beschaffung auf das geltende Vergaberecht und die danach zur Verfügung stehenden Instrumente und Methoden besonders aufmerksam zu machen.

In den „Leitlinien der Europäischen Kommission zur Nutzung des Rahmens für die Vergabe öffentlicher Aufträge in der durch die COVID-19-Krise verursachten Notsituation“ (Mitteilung der Kommission (2020/C 108 I/01) vom 01.04.2020) heißt es beispielsweise:

„Öffentlichen Auftraggebern stehen mehrere Möglichkeiten offen:

-

- Erstens können sie im Fall von Dringlichkeit von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Fristen für die Beschleunigung offener oder nichtoffener Verfahren erheblich zu verkürzen.

- Sollte diese Flexibilität nicht ausreichen, kann ein Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung in Betracht gezogen werden. Schließlich könnte sogar eine Direktvergabe an einen vorab ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer zulässig sein, sofern dieser als einziger in der Lage ist, die erforderlichen Lieferungen innerhalb der durch die äußerste Dringlichkeit bedingten technischen und zeitlichen Zwänge durchzuführen.

- Darüber hinaus sollten öffentliche Auftraggeber auch in Erwägung ziehen, alternative Lösungen zu prüfen und sich am Markt zu beteiligen.“

Die besondere Bedeutung der Interaktion zwischen Staat und öffentlicher Hand einerseits und den Märkten der privaten Wirtschaft andererseits wird in den Leitlinien besonders hervorgehoben:

„Öffentliche Auftraggeber sind nach dem EU-Rechtsrahmen voll und ganz befugt, sich auf dem Markt zu betätigen und Vermittlungsaktivitäten zu übernehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Markt zu interagieren, um das Angebot zu stimulieren, wobei sich beim mittelfristigen Bedarf die Anwendung von Eilverfahren als verlässlicheres Mittel erweisen könnte, ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis und einen breiteren Zugang zu verfügbaren Bezugsquellen zu erzielen. Überdies bestehen folgende Möglichkeiten:

-

- Öffentliche Auftraggeber können innovative digitale Instrumente nutzen, um breites Interesse bei den Wirtschaftsakteuren zu wecken, die alternative Lösungen anbieten können. So könnten sie beispielsweise Hackathons für neue Konzepte durchführen, die die Wiederverwendung von Schutzmasken nach der Reinigung ermöglichen, oder für Ideen für einen wirksamen Schutz des medizinischen Personals oder aber für Möglichkeiten zum Aufspüren des Virus in der Umgebung usw.

- Öffentliche Auftraggeber können auch enger mit Innovationsökosystemen oder Unternehmernetzwerken zusammenarbeiten, die Lösungen anbieten könnten.“

Auch auf nationaler Ebene reagierte die öffentliche Hand auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene mit Rundschreiben und Erlassen, die Hinweise zur praktischen Anwendung und Nutzung bereits bestehender vergaberechtlicher Vorschriften sowie Instrumente und Methoden enthielten. Im Rundschreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie „Rundschreiben zur Anwendung des Vergaberechts im Zusammenhang mit der Beschaffung von Leistungen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2“ vom 19.03.2020 hieß es zur Ausweitung bestehender Verträge beispielsweise:

- „Nach § 132 Abs. 2 GWB besteht zudem die Möglichkeit, bereits bestehende Verträge im Einvernehmen der Vertragsparteien zu verlängern und wertmäßig auszuweiten, ohne dass hierfür ein neues Vergabeverfahren durchgeführt werden muss.

- Zur Bewältigung kurzfristiger Beschaffungsbedarfe kommt insbesondere eine Vertragsänderung, -verlängerung und/oder -ausweitung nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GWB in Betracht. Über § 47 Abs. 1 UVgO gilt diese Vorschrift auch für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte.“

Praktisch zeigte sich insbesondere in der Corona-Pandemie, worauf es ad-hoc seitens der öffentlichen Beschaffung in der Krisensituation im Besonderen ankam:

- Identifizierung und Priorisierung von Bedarfen, insbesondere unmittelbare krisenbedingte Bedarfe (z.B. medizinische Ausstattung und Ausrüstung), Lagerhaltung, Logistik

- Intelligente Bedarfsdeckung: Was wird wann wo und wie gebraucht? Strategische Beschaffung, z.B. Bündelungsstrategien, Nutzung bestehender (Rahmen-)Verträge, Anpassung/Änderung bestehender (Rahmen-)Verträge.

- Anbietermärkte: Welchen Einfluss hat die Krise auf den Anbietermarkt? Nachhaltige Leistungsfähigkeit und Sensibilität im Umgang mit der Krisensituation (sowohl auf Auftraggeber- als auch auf Bieterseite)

- Beschleunigung von Beschaffungs- und Vergabeprozessen: vereinfachte Vergabeverfahrensarten und Fristenverkürzungen

- „Beschaffung remote“ und eVergabe: Gewährleistung von ausreichender und sicherer IT- und eVergabe-Infrastruktur, um operative Handlungsfähigkeit sicherzustellen

Teilweise gab es erhebliche Kritik am praktischen Vorgehen der öffentlichen Hand bei besonders relevanten Beschaffungsvorgängen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte am 10.02.2021 in ihrer Rede vor dem Plenum des Europäischen Parlaments zum aktuellen Stand der COVID-19-Impfstrategie der EU (Pressemeldung) u.a.:

„Und dennoch ist es eine Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Wir müssen uns fragen, warum das so ist und welche Lehren wir daraus ziehen können.“

In Medien vielfältig diskutiert wurde auch das in der Bundesrepublik Deutschland gewählte sog. Open-House-Verfahren zur Beschaffung von FFP2-Masken (bspw. Tagesschau.de).

Die für die Nachprüfung von öffentlichen Beschaffungsvorgängen zuständigen Vergabenachprüfungsinstanzen hatten sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit unterschiedlichen pandemiebedingten Beschaffungsgegenständen zu befassen:

- Das Land Mecklenburg-Vorpommern nahm im Wege einer Direktvergabe (ohne Wettbewerb) eine Beschaffung der sog. „Luca-App“ vor. Nach einer Entscheidung des OLG Rostock aus November 2021 war dieses Vorgehen vergaberechtswidrig und der geschlossene Vertrag daher unwirksam:

„Auch in den Fällen der so genannten Notvergabe gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV hat der öffentliche Auftraggeber so viel Wettbewerb wie jeweils möglich sicherzustellen; er muss daher regelmäßig mehrere Angebote einholen und so mindestens „Wettbewerb light“ initiieren. Tut er dies nicht, liegt ein Ermessensfehler vor. Der solchermaßen ermessensfehlerhaft ohne jeden Wettbewerb dem einzig angesprochenen Bieter erteilte Direktauftrag ist gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB unwirksam.“

(OLG Rostock, Beschl. v. 11.11.2021 – 17 Verg 4/21)

- Den Abschluss eines Vertrages über Unterstützungsleistungen bei der Durchführung der Verträge über die Beschaffung von Schutzausrüstung auf Bundesebene im Wege einer solchen Direktvergabe hielt die VK Bund im August 2020 für vergaberechtskonform:

„Der am 15. Mai 2020 … geschlossene Betreibervertrag ist nicht nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB für unwirksam zu erklären, da es aufgrund Gesetzes gestattet war, den Auftrag ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben. Die Voraussetzungen von § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV lagen vor, so dass die Ag die Leistungen zur Abwicklung der Verträge zwecks Beschaffung von Schutzausrüstung, insbesondere von Schutzmasken, im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vergeben durfte.“

(VK Bund, 28.08.2020 – VK 2-57/20)

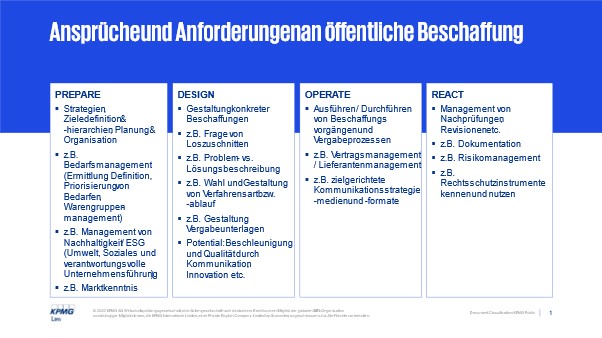

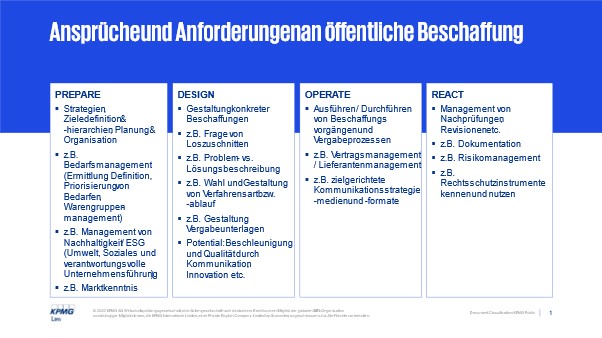

Die vorstehend skizzierten Erfahrungen aus der Corona-Krise zeigen, dass öffentliche Beschaffung diversen Ansprüchen und Anforderungen ausgesetzt ist. Dies gilt besonders in Krisensituationen. Im zusammengefassten Überblick lassen sich Ansprüche und Anforderungen an die öffentliche Beschaffung heute grundsätzlich, aber insbesondere auch in Krisenzeiten in vier wesentliche Dimensionen bzw. Fokusbereiche einteilen:

C. Umgang von Gesetzgebung und Praxis der öffentlichen Beschaffung mit Krisensituationen

1. Anhebung von Wertgrenzen für Beschränkte Ausschreibungen, Verhandlungsvergaben und Freihändige Vergaben

Blickt man über die letzten fast 15 Jahre zurück, zeigt sich, dass für den Bereich der öffentlichen Beschaffung eine Maßnahme auf gesetzgeberischer bzw. regulatorischer Ebene wiederholt in Krisensituationen angewendet wird: Die Anhebung der sog. „Wertgrenzen“ für Beschränkte Ausschreibungen, Verhandlungsvergaben und Freihändige Vergaben im sog. „Unterschwellenbereich“, d.h. in dem Bereich, in dem es um Beschaffungsvorgänge und Auftragsvergaben unterhalb der jeweils geltenden EU-Schwellenwerte geht, ab denen eine Pflicht zur europaweiten Ausschreibung besteht.

Im Januar 2009 wurde mit dem sog. „Konjunkturpaket II“ (sog. „Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes) ein Konjunkturprogramm in Deutschland beschlossen, um die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise auf die Wirtschaft zu mildern und die Rezession im Winterhalbjahr 2008/09 zu überwinden. Das Konjunkturpaket II enthielt u.a. einen Beschluss zur „Beschleunigung von Investitionen durch Vereinfachung des Vergaberechts“, mit dem vor allem eine Anhebung der Wertgrenzen (Bei Bauleistungen: Beschränkte Ausschreibung bis EUR 1 Mio., Freihändige Vergabe bis EUR 100.000,00. Bei Liefer- und Dienstleistungen: Beschränkte Ausschreibung und Freihändige Vergabe bis EUR 100.000,00) verbunden war, bis zu denen – in Abweichung vom Grundsatz der Öffentlichen Ausschreibung – als vereinfachte und vermeintlich schnellere Vergabeverfahrensarten Beschränkte Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben bei der Vergabe von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen zulässig waren.

Der Bundesrechnungshof hat in seinem „Bericht über die Auswirkungen der Vergaberechtslockerungen im Rahmen des Konjunkturpakets II auf die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen durch die Bundesverwaltung“ vom 11.08.2011 u.a. festgestellt:

„Die Vergaberechtslockerungen haben zu Einschränkungen des Wettbewerbs und der Transparenz geführt, die in keinem angemessenen Verhältnis zu ihren wenigen Vorteilen stehen. Dabei haben fehlende Vergleichszahlen einen konkreten Vorher-Nachher-Vergleich erschwert.“

Ungeachtet dessen wird das Instrument der Anhebung von Wertgrenzen wiederholt bemüht, um für die öffentliche Beschaffung auf Krisensituationen zu reagieren. So wurde dieses Instrument auch in der Corona-Pandemie oder in den von Flutkatastrophen betroffenen Ländern ebenfalls eingesetzt.

Kurios ist bei diesem Instrument, dass sich die konkreten Wertgrenzenanhebungen vielfach von Bundesland zu Bundesland, teilweise sogar zwischen Landes- und kommunaler Ebene, teilweise zwischen verschiedenen Selbstverwaltungskörperschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. jedenfalls nach Auftragsarten (Bauauftrag oder Liefer-/Dienstleistungsauftrag) unterscheiden. Für die Anbieter, die sich an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen, entsteht dadurch ein – auch durch die verschiedenen „krisenbedingten“ Wertgrenzenanhebungen der letzten fast 15 Jahre – „Flickenteppich“ der Wertgrenzen.

Zu beachten ist bei Wertgrenzenregelungen jedenfalls stets, dass diese „nur“ ein Grund sind um zu begründen, warum – abweichend vom Grundsatz der Öffentlichen Ausschreibung oder der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb – zugunsten einer Beschränkten Ausschreibung, Verhandlungsvergabe oder Freihändigen Vergabe als Vergabeverfahrensart entschieden wird. Die geltenden Vergabevorschriften im Unterschwellenbereich (§ 3a VOB/A Abschnitt 1 für Bauleistungen, § 8 UVgO für Liefer- und Dienstleistungen) lassen die Beschränkte Ausschreibung, Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe als Vergabeverfahrensart auch aus anderen Gründen (teilweise sogar bei Überschreitung der jeweils geltenden Wertgrenzen) zu. Will ein öffentlicher Auftraggeber auf diese Möglichkeit – z.B. auch aufgrund einer Krisensituation – zurückgreifen, muss er hierzu jeweils die einschlägigen Tatbestände der Vorschriften prüfen und bewerten.

2. „Beschleunigungsgesetze“ LNGG und BwBBG

Die Energie-Krise und der Ukraine-Krieg haben krisenbedingt sogar zu Anpassungen des geltenden Vergaberechts auf gesetzlicher Ebene geführt:

- das LNG-Beschleunigungsgesetz – LNGG (betreffend notwendige Infrastruktur für Einsatz von Flüssigerdgas) in der Energie-Krise

- und das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz – BwBBG (betreffend die Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr) anlässlich des Ukraine-Kriegs.

In jeweils abschließend und eng definierten Anwendungsbereichen schaffen die beiden Gesetze Ausnahmen oder Konkretisierungen zu bis zu ihrem Inkrafttreten geltenden vergaberechtlichen Vorschriften. Das LNGG ist gemäß § 2 Abs. 2 LNGG auf die in der Anlage zum Gesetz bezeichneten Vorhaben sowie für Vorhaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LNGG beschränkt und dient der Sicherung der nationalen Energieversorgung durch die zügige Einbindung verflüssigten Erdgases in das bestehende Fernleitungsnetz (§ 1 Abs. 1 LNGG). Das BwBBG dient dem zeitnahen Erreichen eines breiten, modernen und innovationsorientierten Fähigkeitsspektrums der Bundeswehr und damit der Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit (§ 1 Abs. 1 BwBBG) und ist in § 2 BwBBG auch hinsichtlich seines sachlichen Anwendungsbereichs beschränkt.

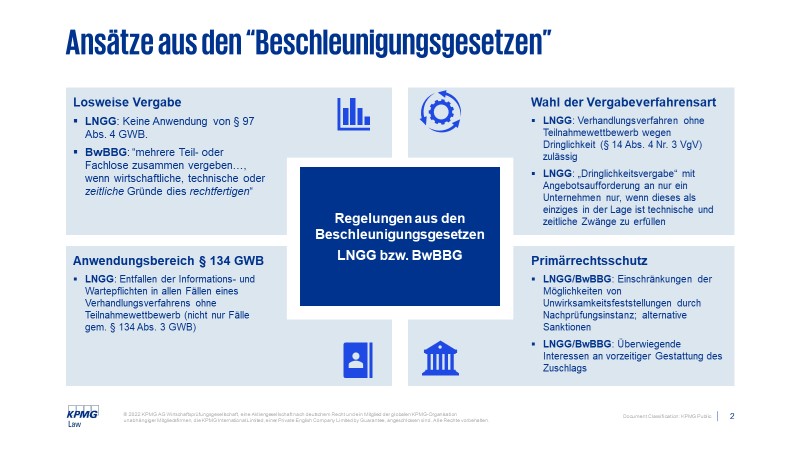

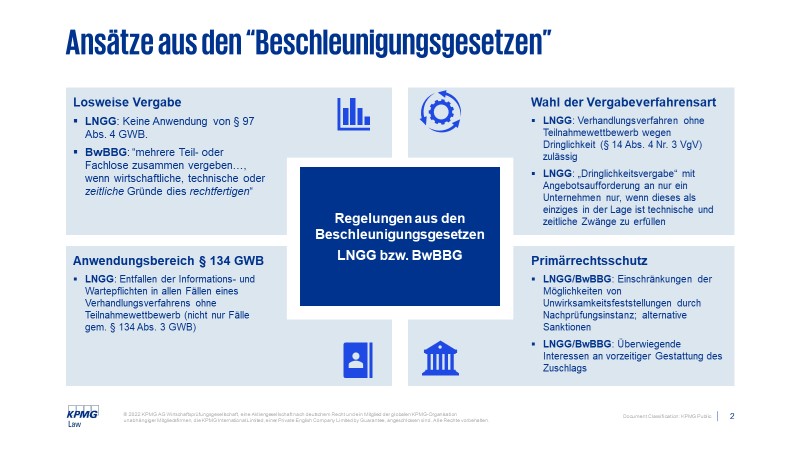

Ungeachtet ihrer jeweils speziellen krisenbedingten Zwecke und ihres jeweils beschränkten Anwendungsbereichs enthalten beide Beschleunigungsgesetze interessante Ansätze, die beschleunigend für Beschaffungs- und Vergabeprozesse wirken sollen. Im zusammengefassten Überblick betreffen diese Ansätze Folgendes:

D. Besonders in Krisensituationen relevante vergaberechtliche Instrumente

Wie aufgezeigt, gab es in Krisensituationen durchaus gesetzgeberisches (LNGG, BwBBG) oder sonst regulatorisches (Wertgrenzenanhebungen) Einwirken oder Einlenken auf die öffentliche Beschaffung. Für Spezialbereiche wie Flüssigerdgas-Infrastruktur und Bundeswehrbeschaffung mögen solche „Spezialeingriffe“ auch grundsätzlich sinnvoll und geboten sein. In der Breite der öffentlichen Beschaffung kann jedoch mit den heute bereits bestehenden vergaberechtlichen Instrumenten und Methoden ein Funktionieren der öffentlichen Beschaffung auch in Krisensituationen gelingen und sichergestellt werden.

Besonders in Krisensituationen relevante vergaberechtliche Instrumente und Methoden sind dabei (eine Auswahl):

- Markterkundung, Marktdialog, Kommunikation in Vergabeverfahren: Die EU-Kommission hatte in ihren Leitlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe in der COVID-19-Krise (s.o.) bereits die besondere Bedeutung der Kommunikation und Interaktion öffentlicher Auftraggeber mit Marktteilnehmern betont. Das geltende Vergaberecht lässt hier schon heute Vieles zu, was jedoch leider nach wie vor nicht in seinem vollen Potential genutzt wird: So sind z.B. verschiedene Markterkundungs- und Marktdialog-Formate zur Vorbereitung von Beschaffungs- und Vergabevorgänge ausdrücklich zulässig (vgl. § 20 UVgO, § 28 VgV, § 26 SektVO, § 2 EU Abs. 7 Satz 1 VOB/A). Auch im Vergabeverfahren wenden öffentliche Auftraggeber bereits heute vielfach Kommunikationsformate vor Angebotsabgabe an (z.B. sog. Bieterkolloquien), die bei entsprechender Gestaltung erfahrungsgemäß erheblich zur Beseitigung von Unklarheiten und Missverständnissen und damit zur Qualität der Angebote und des Wettbewerbsergebnisses beitragen können.

- Wahl der Vergabeverfahrensart und Fristenverkürzungsmöglichkeiten: Die Erfahrungen aus den letzten Krisensituationen zeigen, dass die bestehenden Fristenverkürzungsmöglichkeiten von der Praxis teilweise erheblich unterschätzt oder gar über sehen werden. So wurde teilweise erhebliche (insbesondere zeitraubender) Aufwand betrieben, eine besondere Dringlichkeit für Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zu rechtfertigen, obwohl in derselben oder eine noch viel kürzeren Zeit ein offenes Verfahren wegen Dringlichkeit mit einer Angebotsfrist von nur 15 Tagen hätte durchgeführt werden können (vgl. § 15 Abs. 3 VgV).

- „Dringlichkeitsvergaben“: Besondere Aufmerksamkeit und Sensibilität erfordern stets jegliche Formen von Dringlichkeitsvergaben. Dies gilt insbesondere für Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb aufgrund äußerster Dringlichkeit (vgl. z.B. § 14 Abs 4 Nr. 3 VgV). Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen dieser äußersten Dringlichkeit vorliegen, kann sogar eine „Direktvergabe“ (ohne Wettbewerb) nach Verhandlung mit nur einem Unternehmen zulässig sein (vgl. zum Ganzen Vergabeblog.de vom 22/02/2021, Nr. 46434; Vergabeblog.de vom 26/09/2022, Nr. 50932). Auftraggeber sollten solche Wege indes vorab sorgfältig prüfen; dies schon allein aufgrund der insoweit sehr diversen Rechtsprechung (vgl. KG, Beschl. v. 10.05.2022 – Verg 1/22; OLG Rostock, Beschl. v. 09.12.2020 – 17 Verg 4/20).

- Vereinfachte Bewertungsystematiken sowohl für Teilnahmeanträge als auch Angebote: In der Praxis vielfach unterschätzt wird der Aufwand und die Zeit für die Aufstellung und Anwendung (zu) komplizierter Bewertungssystematik für die Auswahl von Teilnahmeanträgen und Angeboten. Wenn und soweit möglich, kann daher Vereinfachung und Beschleunigung durch beispielsweise binäre Bewertungssystematiken erreicht werden (z.B. Abfrage der Erfüllung von Anforderungen durch Ja/Nein-Fragen).

- Zeiteinsparungsmöglichkeiten bei Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb: Mit der Verwendung von vereinfachten Bewertungssystematiken im vorstehenden Sinne, kombiniert mit der Möglichkeit, sich als Auftraggeber die Zuschlagserteilung auf das Erstangebot vorzubehalten (§ 17 Abs. 11 VgV) und eine kurze Angebotsfrist im gegenseitigen Einvernehmen mit den Bietern festzulegen (§ 17 Abs. 7 VgV), lässt sich sogar die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb erheblich beschleunigen.

- Hebel der „Beschleunigungsgesetze“: Beschleunigungspotential für die öffentliche Beschaffung, insbesondere in Krisensituationen, bergen auch die Hebel der oben vorgestellten „Beschleunigungsgesetze“, wie insbesondere die auf eine zügige und zielgerichtete gerichtete Entscheidung über den Loszuschnitt bei Beschaffungen (Bündelung von Bedarfen zur Reduzierung von Koordinierungsaufwand und zum Zwecke eines vereinfachten Handlings der Bedarfsdeckung) oder die Nutzung von Eilantragsmöglichkeiten im Falle von Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren.

- Strategische Beschaffungsinstrumente: Schließlich trägt insbesondere eine auch strategisch aufgestellte und ausgerichtete öffentliche Beschaffung zur bestmöglichen Krisenbewältigung bei. Instrumente wie Rahmenvereinbarungen, dynamische Beschaffungssysteme, Open-House-Modelle (richtig angewendet) und Qualifizierungssysteme (im Bereich des Sektorenvergaberechts) bieten erhebliche Potential zur Bündelung von Bedarfen, rechtzeitigen Findung und Bindung von Anbietern und Vereinfachung von Einzelbeschaffungen und -aufträgen, auch bei unvorhergesehenen oder ad-hoc-Bedarfen.

E. Zusammenfassung und Fazit

Fast 15 Jahre „Krisenerfahrung“ in der öffentlichen Beschaffung zeigen zwar einerseits, welche Komplexität auch in der öffentlichen Beschaffung in der Krise steckt, andererseits aber, dass es unter den bestehenden und geltenden (insbesondere vergaberechtlichen) Rahmenbedingungen Instrumente und Methoden gibt, um den Ansprüchen und Anforderungen an eine funktionierende öffentliche Beschaffung in Krisensituationen und darüber hinaus gerecht zu werden.

Die öffentliche Beschaffungspraxis hat häufig noch nicht das volle Potential der bestehenden und geltenden (insbesondere vergaberechtlichen) Rahmenbedingungen ausgeschöpft, das zur Verfügung steht. Eine stärkere Fokussierung auf ein strategisches Vorgehen in der öffentlichen Beschaffung kann hier zu einer zielgerichteten Weiterentwicklung beitragen. Dies gilt nicht nur für die Krisenbeschaffung. Vielmehr können die Erfahrungen dazu beitragen, auch außerhalb von Krisenzeiten öffentliche Projekte schnell und effektiv voranzutreiben. In Krisenzeiten bewährte Instrumente sind dabei jedoch nur Teil eines umfangreichen Instrumentariums, um Vergabeverfahren beschleunigt zu denken. Dieser Beitrag soll Auftakt einer Serie sein, um weitere Aspekte und Instrumente beschleunigter Beschaffung vorzustellen.

Kontribution

Der Beitrag wurde gemeinsam mit Herrn Maximilian Ketterer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Public Sector, verfasst.

Am 15.06.23 findet die 3. Sitzung der Regionalgruppe Leipzig des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW) vor Ort in Leipzig statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen.

Am 15.06.23 findet die 3. Sitzung der Regionalgruppe Leipzig des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW) vor Ort in Leipzig statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen.  Ihr Kollegium benötigt eine Auffrischung rund um die Themen Vergaberecht und Beschaffung? Wir stellen Ihnen mit unseren hochkarätigen und praxiserfahrenen Referenten ein individuelles Weiterbildungsangebot zusammen, egal ob online oder vor Ort.

Ihr Kollegium benötigt eine Auffrischung rund um die Themen Vergaberecht und Beschaffung? Wir stellen Ihnen mit unseren hochkarätigen und praxiserfahrenen Referenten ein individuelles Weiterbildungsangebot zusammen, egal ob online oder vor Ort.  Abermals beschäftigt sich eine Vergabekammer mit der Frage, ob deutsche Tochterunternehmen mit US-amerikanischer Muttergesellschaft allein wegen dieser Verflechtung vom Vergabeverfahren auszuschließen sind. Klar und deutlich entschied die VK Bund, dass eine solche Verflechtung allein nicht zum Ausschluss führen kann, wenn das Tochterunternehmen ausreichend Sicherheiten für die konforme Leistungsausführung bietet.

Abermals beschäftigt sich eine Vergabekammer mit der Frage, ob deutsche Tochterunternehmen mit US-amerikanischer Muttergesellschaft allein wegen dieser Verflechtung vom Vergabeverfahren auszuschließen sind. Klar und deutlich entschied die VK Bund, dass eine solche Verflechtung allein nicht zum Ausschluss führen kann, wenn das Tochterunternehmen ausreichend Sicherheiten für die konforme Leistungsausführung bietet.  Am 20.06.23 findet die 2. Sitzung der Regionalgruppe Hannover des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW) vor Ort in Hannover statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen.

Am 20.06.23 findet die 2. Sitzung der Regionalgruppe Hannover des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW) vor Ort in Hannover statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen.  „Vergabeverfahren sind oft langwierig und werden immer komplexer“: Mit diesem Vorurteil wird regelmäßig der öffentliche Einkauf konfrontiert (s. Bundesregierung will Beschaffung für Bundeswehr beschleunigen (

„Vergabeverfahren sind oft langwierig und werden immer komplexer“: Mit diesem Vorurteil wird regelmäßig der öffentliche Einkauf konfrontiert (s. Bundesregierung will Beschaffung für Bundeswehr beschleunigen (

Die

Die  Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die DVNW Regionalgruppe Hamburg ab sofort einen weiteren Vorsitzenden bekommt. Mit diesem zusätzlichen, starken Partner wollen wir den fachlichen Austausch in der Region weiter vorantreiben.

Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die DVNW Regionalgruppe Hamburg ab sofort einen weiteren Vorsitzenden bekommt. Mit diesem zusätzlichen, starken Partner wollen wir den fachlichen Austausch in der Region weiter vorantreiben.